炎症性腸疾患外来

専門外来

専門外来の概要

炎症性腸疾患(IBD)とは

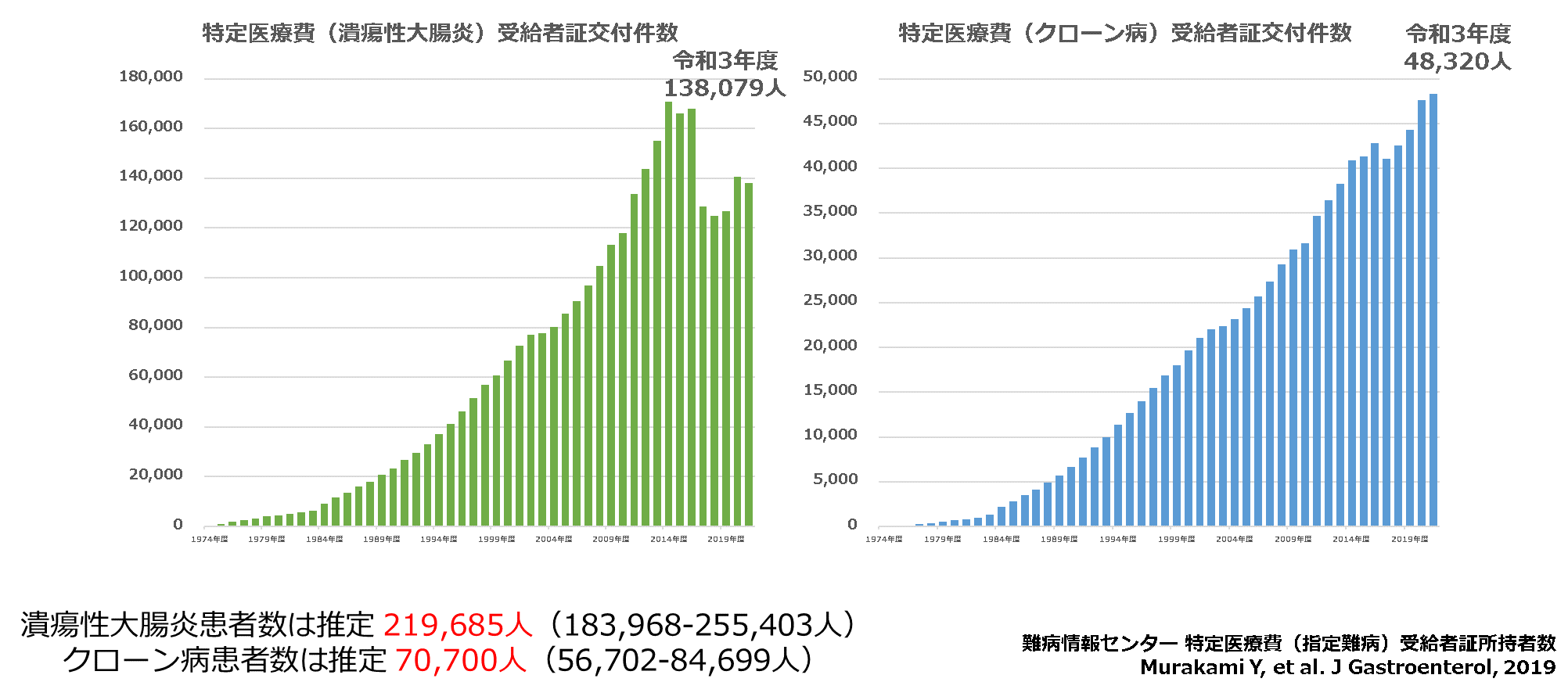

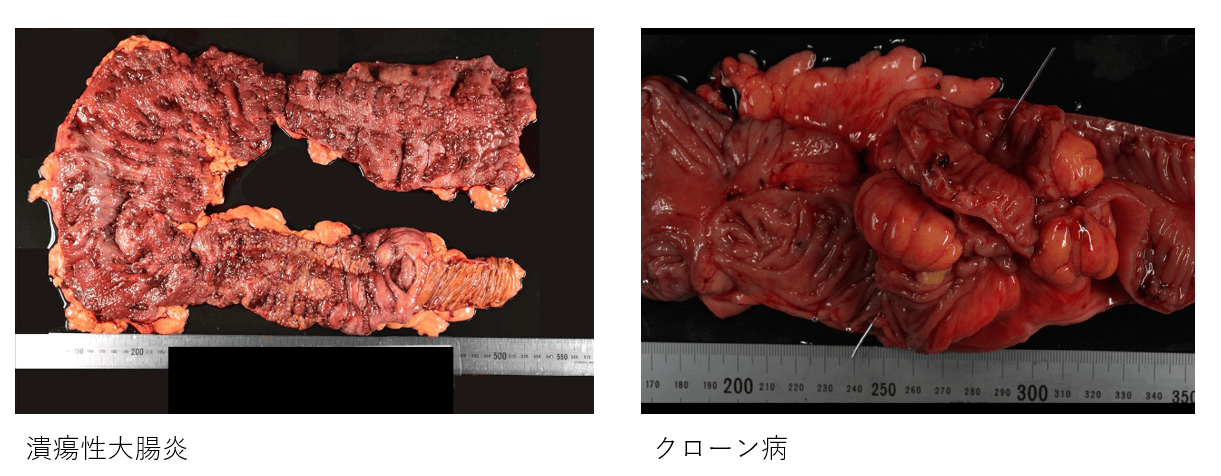

炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Diseases: IBD)は消化管に原因不明の炎症をおこす慢性疾患の総称で、潰瘍性大腸炎、クローン病の2疾患からなり、ともに指定難病に指定されてます。IBDは欧米に比し比較的頻度が低いとされていました。

しかし最近では、国内の患者数も増加し、潰瘍性大腸炎約22万人、クローン病約7万人と欧米に近づきつつあります。

潰瘍性大腸炎、クローン病ともに若年者に発症することが多く長期にわたって治療が必要となるため、Quality of Life(QOL)を低下させるだけでなく就学、就労や結婚、出産など社会活動の妨げとなります。

治療法について

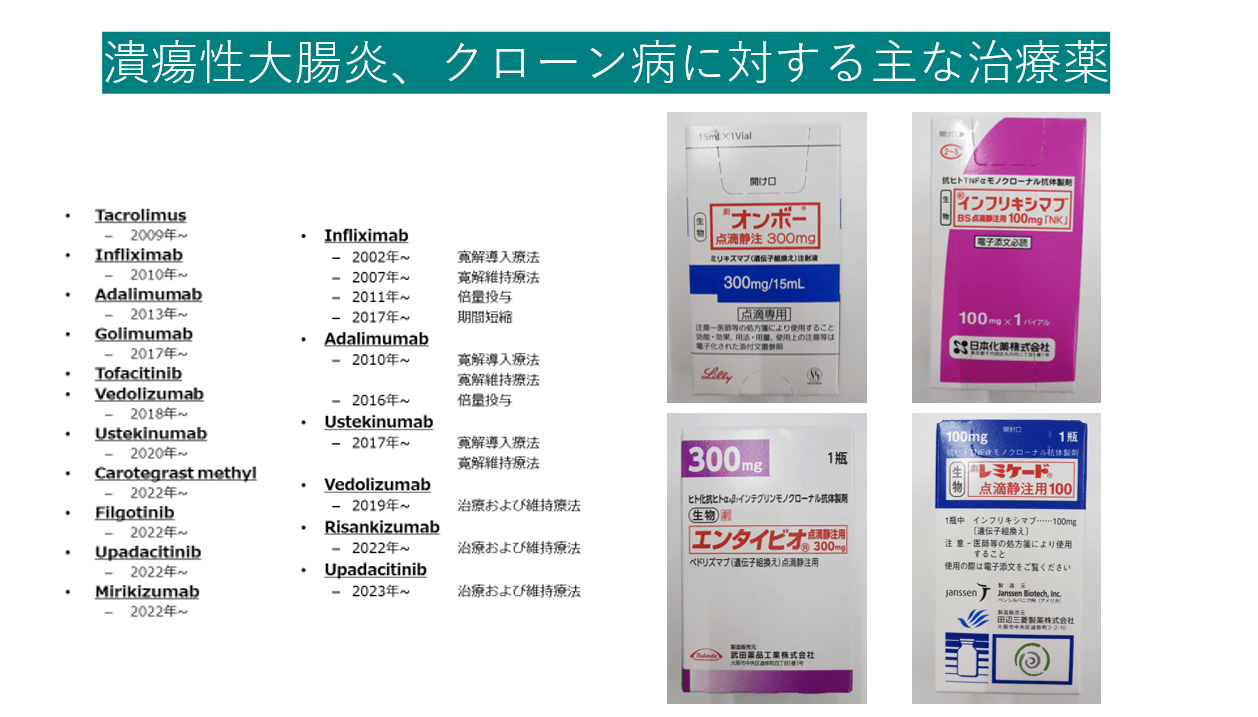

1990年代までは有効な内科治療も乏しく、多くの患者さんは状態が悪化して仕方なく手術となり、術後も様々な制限のもと、治療を続けておられました。

しかし、2000年代に入り、腸管免疫の異常という疾患メカニズムに基づく画期的な新規治療法が登場し、患者さんのQOLが向上するとともに内科治療、外科治療ともに大きく見直されるようになってきました。

IBDの症状は腹痛、下痢、血便、発熱など感染性胃腸炎などと似ているので疑って検査をしないと診断がつかないことが多く、適切な治療ができないまま慢性に炎症を繰り返すと診断がついた時点でかなり悪くなってしまっていたり、突然急激に症状が悪化して緊急入院や手術が必要になってしまったりすることもあります。また、長期経過例の増加とともに、炎症関連発がんなど新しい問題も出現してきており、大きな問題となりつつあります。

IBD患者のQOL、社会活動性、予後を改善するためには、疑わしい症状のある患者さんに適切な検査を実施して早期に診断すること、様々な内科的治療、外科的治療を適切に組み合わせた治療戦略を構築することが必要であり、さらに疾患のメカニズムに基づく治療法や再生医療の応用が期待されています。

スタッフ紹介

-

非常勤

水島 恒和

みずしま つねかず

役職

嘱託医師

獨協医科大学外科学(下部消化管)教授専門

下部消化管外科